聖書講話「復活の生命(前編)」マルコ福音書16章1~6節

イエス・キリストは地上にある間、病をいやし、苦しむ人々の運命を回復されただけでなく、死人をもよみがえらせるほどの奇跡をあらわされました。そしてご自分も、十字架にかかって死なれましたが、3日目に復活されました。それは、イエスの中にあふれていた神の生命がなせる業(わざ)でした。

今回は、マルコ福音書を通して復活節の集会で語られた講話を、2回に分けて掲載いたします。(編集部)

今日は、全世界の多くのキリスト教徒が、「復活祭」としてイエス・キリストの復活をお祝いする日です。マルコ福音書16章には、イエスの復活の時のことが記されています。

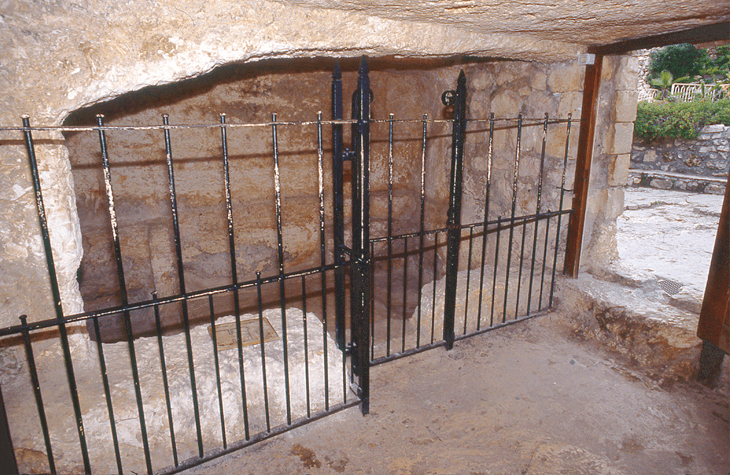

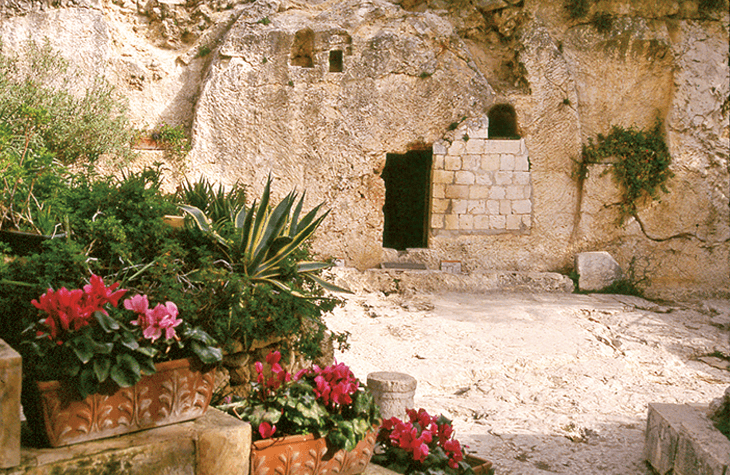

さて、安息日が終ったので、マグダラのマリヤとヤコブの母マリヤとサロメとが、行ってイエスに塗るために、香料を買い求めた。そして週の初めの日に、早朝、日の出のころ墓に行った。そして、彼らは「だれが、わたしたちのために、墓の入口から石をころがしてくれるのでしょうか」と話し合っていた。ところが、目をあげて見ると、石はすでにころがしてあった。この石は非常に大きかった。墓の中にはいると、右手に真白な長い衣を着た若者がすわっているのを見て、非常に驚いた。するとこの若者は言った、「驚くことはない。あなたがたは十字架につけられたナザレ人イエスを捜しているのであろうが、イエスはよみがえって、ここにはおられない。ごらんなさい、ここがお納めした場所である」

マルコ福音書16章1~6節

マルコに限らず、4つの福音書の筆者が一貫して「イエス・キリストは十字架にかけられて死なれた。けれども3日目によみがえりたもうた」と書いています。そのような、イエス・キリストの復活という事実、その信仰のゆえに打ち立てられている宗教が、キリスト教です。その意味でキリスト教は、他の宗教と類を異にしていると言わねばなりません。

使徒パウロは、「もしキリストがよみがえることがなかったならば、わたしたちは、すべての人の中で最もあわれむべき存在となる。しかし事実、キリストは眠っている者の初穂として、死人の中からよみがえったのである。そのキリストにあってすべての人が生かされるのである」(コリント人への第一の手紙15章)と言って、キリスト教の救いの特異性というものを書き表しております。

イエス・キリストは、十字架にかけられて死なれた。しかしよみがえって、今も生きて働いておられる。マルコ福音書の最後に、「弟子たちは出て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主も彼らと共に働き、御言に伴うしるしをもって、その確かなことをお示しになった」(16章20節)とありますように、不思議な神の人格というか、霊的実在と共に歩く生涯、これをキリスト教の信仰というのであります。

霊体となって蝉脱

私は昨日、復活節を迎えるについて、静かに考えました。キリストの復活ということを、今まで長い間、私自身信じてきましたし、知っているつもりでいました。ところが、もう一度、聖書を読んでおりますと、大発見をしたように驚いたことがあります。

ヨハネ福音書20章を読みますと、イエスは十字架にかかって死なれた後に、墓に葬られた。早朝、2人の弟子が出かけていって墓の中を見ると、「(イエスの体を巻いてあった)亜麻布がそこに置いてあるのを見たが、イエスの頭に巻いてあった布は亜麻布のそばにはなくて、はなれた別の場所にくるめてあった」(6~7節)とあります。

私は、この「くるめてあった εντετυλιγμενον エンテテュリグメノン」という一語に目が留まりました。これは、博物館の古代エジプト展などをご覧になったらおわかりのように、あちらでは高貴な人が死にましたら、その死体を頭も体も布ですっかり巻きます。ところが復活の朝、弟子たちが墓をのぞいてみると、イエスの頭をくるんであった布だけがそのままの状態で、中身が”すっぽ抜けたように”して置いてあった、というのです。

つまりイエスは、頭や体を布でぐるぐる縛られていたにもかかわらず、それをすっぽ抜けるようにしてよみがえられた、という意味です。私はこれを知った時に、イエスの復活の光景をまざまざと見るような気がいたしました。イエス・キリストが復活された状況は、あたかも「蝉脱(せんだつ)」といって蝉(せみ)が殻を脱ぎ捨てるように、肉体ごとすっぽ抜けたということです。すなわち、ご自身の肉体をそのまま霊化してよみがえられた。

実にこれは驚くべき現象です。普通は死んだら霊魂となって肉体は朽ちると思いますが、聖書に書いてあるままに考えると、肉体をも霊化して霊体として抜け出したのがキリストです。生が死に勝利したのです。肉体の中に幽閉されている生命ではなく、肉体を霊化するほど強烈な生命が脈動しだして、イエスはよみがえられた。これは永遠の御霊の活動です。

私はこの箇所を読みながら、キリストの復活のなさり方というものをつかんだような気がして、「そうだ! ようし、私もキリストの弟子として、全身全霊、この生命力を奮い立たせてでも、この肉体から抜け出してみよう!」と祈ったことです。

会堂司ヤイロの娘をよみがえらせる

エルサレムの宗教家たちは、イエスを十字架につけて殺しておきながら、「イエスは不死身な人で、死んでもよみがえるかもしれない」と、非常に不安がりました。それで、わざわざ総督に頼んで死んだ者の墓に番兵を置いたことが、マタイ福音書に書いてあります。

どうして、それほど厳重に警戒せねばならなかったのか。それは、イエス・キリストご自身、生前から「自分はきっとよみがえってみせる」と語っておられるし、「3度も死人を生き返らせた人だから、生き返るかもしれない」と、宗教家たちが不安に思ったからでしょう。

イエス・キリストが死人をよみがえらせた聖書の箇所を調べてみますと、最初は会堂司ヤイロの娘を生き返らせなさった記事です。マルコ福音書5章に「会堂司のひとりであるヤイロという者がきて、イエスを見かけるとその足もとにひれ伏し、しきりに願って言った、『わたしの幼い娘が死にかかっています。どうぞ、その子がなおって助かりますように、おいでになって、手をおいてやってください』。そこで、イエスは彼と一緒に出かけられた」(22~24節)とあります。会堂司というのですから、今で言うなら教会堂のいちばん偉い管理人か、筆頭長老です。そんな人がわざわざ頼みに来た。イエスも、「それでは行こう」と言って出かけられた。ところが途中で、会堂司の家から使いの者がやって来て、「あなたの娘はなくなりました。このうえ、先生を煩わすには及びますまい」と告げました。しかしイエスは会堂司に対して、「恐れるな。ただ信ぜよ」と言われた。

先ほどYさんが、脳性小児麻痺(のうせいしょうにまひ)のお子さんをこの集会に連れてきた時のことを話されました。集会に誘われた時は、「今どき、奇跡なんて宗教で起こるのかしら」と、七分の疑いと三分の信仰をもっていたという。そのようなぐらぐらした心理状態でしたが、誘ってくれた方が「神を信ずるということは驚くべきことですよ」と言って励ましてくださったからやっとここに来ることができた。そして今ではこんなにいやされた、と。

ヤイロも同様でした。会堂司ですから、こと宗教については知識的によほど知っているはずです。けれども、本当の意味での信仰がなかった。ある人が「もうだめですよ」と言えば、「ああ、だめか」と、吹けば飛ぶような信仰です。

イザヤ書42章に「傷ついた葦(あし)を折ることなく、ほのぐらい灯心を消すことなく」と書かれているように、キリストは今にも消えてしまいそうな会堂司の信仰をかきたて、「恐れるな。ただ信ぜよ」と語りたもうた。そうして言われるとおりに会堂司が信じましたら、イエスは会堂司夫妻と供の者だけで娘の所に入られて、「タリタ、クミ(娘よ、起きよ)」と命じました。すると、少女はすぐに起き上がって歩きだした、とあります。

今の世の中は不信仰な世界です。目に見えない不思議な神の働き、力といったものが、あまりに神秘で、今の人々は信ずることができない。目に見えるところは信じましても、見えないところになったら、もう信じられない。信じてもやっとのことで、疑い七分、信仰三分といった程度でしょう。しかし、そのような少しばかりの信仰の灯(ともしび)を消すことなくかきたててゆくと、やがてその灯が神の力を、神の光を呼ぶこととなります。

生き返ったナインの町の若者

またルカ福音書7章を読みますと、イエスがナインという町に行かれたことが書いてあります。ナインは、イエスの故郷であるナザレの近くにある、小さな町です。その門に近づくと、お葬式の行列がやって来た。また、イエスと大勢の弟子たちがやって来ました。不思議に二つの行列がぶつかった。一つは、生命の福音に喜んでいる一群、もう一つは、愛する息子を亡くした一人のやもめが、泣きながら野辺送りをしている行列です。

日本でもそうですが、イスラエルでも葬式を非常に大事にします。知り合いの者は、死んだ人のことを悲しむために、墓までついてゆきます。知らない人でも、葬列が過ぎ去るまでは立ち止まって見送らなければなりません。

イエス・キリストは、名も知らぬ若者の葬式の行列に出会いました。一人息子が死んだその母親は、悲しくてたまりません。普通は、一度死んだ者がよみがえるなんてことは考えられませんから、ただ泣く以外になかったでしょう。母親ですから、「もし生き返ってくれるなら、どんなにうれしいだろう」と思ったに違いありません。が、その時の彼女には、ただ悲しいまま、すれ違う行列のイエスも路傍の人としか映らなかったでしょう。

けれども、イエスのほうから近づいてこられて棺(ひつぎ)に手を触れて、待ったをかけられた時に、棺をかついでいる者たちが立ち止まった。普通はそんな無礼なことはしないものです。だが、イエスが「若者よ、起きよ!」と言われると、死人は生き返って物を言いだした。なんと不思議な言葉を発するお方なのでしょう。一言で死人をも生かすほどの生命の力が、イエス・キリストにみなぎっておったればこそ、現実に死人を生かすことができたのです。

今のクリスチャンが、イエス・キリストを何か弱々しく、優しい、女のような男だと想像しているが、こういう光景を見ると、恐ろしい人だったと私は思う。みんなが失望落胆、意気阻喪してうなだれている時に、「奥さん、元気を出しなさい。坊ちゃんは生きるよ! 生きるよ!」と勇気づけ、実際に生き返らせたのです。

これは、よほどの生命が充溢(じゅういつ)していなければ、死んだ人を生き返らせるといった逆転勝ちをさせることはできません。こんな場合、単なる祈りでは効かぬのです。はち切れる生命力が、圧倒するようにその人の内側にみなぎっていなければ、死人を生かすことはできません。イエス・キリストにみなぎっていた生命、これは驚くべき生命であったと思います。

ラザロの復活

もう一つはヨハネ福音書11章にある、ベタニヤ村のマルタ、マリヤの兄弟・ラザロの復活です。ラザロが危篤だと聞かれて、イエスは遠く離れた所で伝道しておられましたが、「さあ、ベタニヤに行こう」と言われました。ベタニヤは、エルサレムの近くの村です。弟子たちは慌てました。それは、エルサレムの宗教家たちが、イエスを殺そうと決議していたからです。

いかにマルタ、マリヤを愛しているとはいえ、イエスの身は危険に瀕(ひん)していました。しかし、それを忘れるかのごとくに何も武装せずに、単身でも乗り込もうとされる。これは、よほどの生命が満ちていなければできないことです。

ところで、イエスの一行がベタニヤに着いた時には、ラザロが死んでからすでに4日もたっておりました。マルタとマリヤは、「なぜ先生は早く来てくださらなかったのですか」と言って泣きました。ところがイエスは、「われは復活(よみがえり)なり、生命なり、われを信ずる者は死ぬとも生きん。おおよそ生きてわれを信ずる者は、永遠(とこしえ)に死なざるべし」と、有名な言葉を発せられました。それは、「わたしは復活の生命である」という意味です。すなわち、イエス・キリストに臨んでいた生命は、普通の人間の生命とは違っておりました。死んでも死なない、復活するような永遠不滅の生命が臨んでおりました。そのように驚くべき人間が発生したというのです。

イエスが「あなたの兄弟はよみがえるであろう」と言われた時、マルタは「はい、終わりの日に神が全被造物をよみがえらせるということは、信じます」と言いました。だがイエスは「そうではない。今、信ずるか」と言われるのです。しかしマルタは信じられません。

またイエスは、マリヤや共にいたユダヤ人たちがラザロのために涙を流しているのを見て、「激しく感動し」と口語訳聖書にはありますが、原文は、「心が激しく興奮して、怒りと義憤を感じて」という意味の言葉です。するとある人たちが、「あの盲人の目を開けたこの人でも、ラザロをよみがえらせることはできなかったのか」と言いました。

そんな不信仰な言葉を聞いた時に、イエスは感極まって身震いするような怒りを込めて、大声で一言、「ラザロよ! 出てこい!」と言われた。すると、ラザロの霊魂がもう一度彼の体に入って、よみがえることができた。このように、霊界の霊魂をも呼び返すことができたのがイエス・キリストであるという時に、私は復活の秘密を多少知った気がしました。

そうか、イエス・キリストが死人を生き返らせた時、そのようなありさまだったのか。それは驚くべき生命が活動した証拠でした。私たちに必要なのは、このような生命です。

イエスの宗教の目標

イエスは、「わたしが来たのは、羊に生命を得させ、豊かに得させるためである」と言われたが、「豊かに」は原文では「あふれるばかりに、十分以上に」という言葉です。普通の人がもっているような生命でない、あふれみなぎり、はち切れるようなバイタリティー(活気、元気)をもったダイナミックな生命を与えるために来た、というのです。

死人をよみがえらせ、イエス・キリストご自身をも生き返らせた、あの生命が私たちを救うのです。冬枯れの野であっても、暖かい春の風が吹きさえすれば桜がいっぺんに咲きはじめます。同様に、どんなに落ちぶれた状況におる者も、自分ではどうにもならなくなっても、人間以上の超生命ともいうべき聖霊の生命がやって来ると、生き返ることができる。こういう生命をもつことを目標にしたのが、イエスの宗教です。

私たちは復活節ごとに、ただきれいな賛美歌をうたって、「イエス様はよみがえった」と言って復活を優しい出来事のように思うけれども、聖書を読んで感ずるのは、復活とは驚くべき生命がはち切れるような出来事です。このような生命が、私たち現在、生きている者に必要ではないでしょうか。

このたび、私はアメリカに行ってカリスマ運動の指導者たちに会いました(※注)。その中の一人、デモス・シャカリアンはアルメニア人の血を引く実業家で、カリスマ運動の指導者です。「聖霊は20世紀の現代においても囁(ささや)き、導く力を与える。この恵みを証しするのは、私の任務だ」と語る彼の目はギョロッとして闘志と熱意に満ちている。平信徒にもかかわらず、多くの実業家や聖職者たちを霊的なリバイバルに巻き込んだ。あのように困難な仕事をやり遂げる人間の秘密を、私は見たような気がしました。それは何に見たかというと、目の光にです。燃ゆるような意欲、熱い愛情を込めた目。これだと思う。

モーセは死ぬまで目の光が衰えなかったといいますが、目の光というのは大事なことです。私たちの群れの中で、重病の人が、輝いた星のような瞳(ひとみ)を見開いて、「私は天に行きます」と言って死んでゆかれたのを、私はたくさん知っています。死の寸前ですから肉体は衰えています。しかし、死んでゆく人の目に現れているもう一つの生命を、私は見逃しません。死を前にしても、暗い悲しい気持ちにならずニッコリ微笑(ほほえ)んでいなさるのを見ると、まさかこの人が死ぬとは思えない。普通の人と死にゆくさまが違うからです。

今は宗教が何か葬式のことや、静かな儀式のことのように思われているが、イエスの宗教、復活の宗教は違うんです。もうすっかり意気消沈して、悲しんで死につつあるような人をも揺り動かすダイナミックな力、生命、これがやって来ることだからです。

イエス・キリストが復活された。それは、生前からご自身に宿っていたこの生命、死人をも生かしうる力が込み上げてご自分をも立ち上がらせた。このような生命が私たちにも脈々とたぎる時、ほんとうに救われるのです。(後編に続く)

(1965年)

(※注)

手島郁郎は、1963年の高野山聖会に、米国プリンストン神学校のオットー・ピーパー教授を招いたが、これがきっかけとなり1965年春、当時アメリカで起こっていた霊的復興運動の聖会に呼ばれて渡米した。

本記事は、月刊誌『生命の光』857号 “Light of Life” に掲載されています。