聖書講話「キリストの復活の証人 ーペンテコステの前後(前編)ー」使徒行伝1章12~25節

イエス・キリストの福音は、世界各地また東洋の果て日本にまで伝わりました。それには、「私たちの師イエスは十字架の死から復活された」と証ししてやまない使徒たちの歩みがありました。

十字架のような、矛盾と思える出来事が起こる人生において、神が備えたもう最善を知ることができる。その心を、手島郁郎が使徒行伝1章を通して語っています。(編集部)

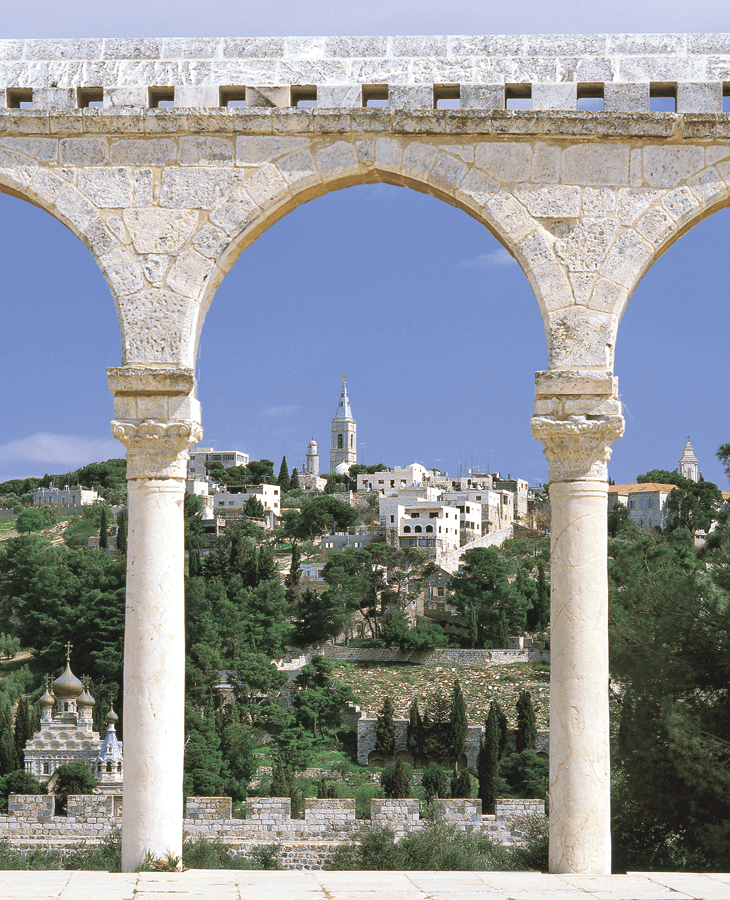

それから彼らは、オリブという山を下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に許されている距離のところにある。 彼らは、市内に行って、その泊まっていた屋上の間にあがった。その人たちは、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダとであった。彼らはみな、婦人たち、特にイエスの母マリヤ、およびイエスの兄弟たちと共に、心を合わせて、ひたすら祈りをしていた。

使徒行伝1章12~14節

イエス・キリストは生前、おそばに十二弟子をおもちでした。ルカ福音書の6章にも、「イエスは祈るために山へ行き、夜を徹して神に祈られた。夜が明けると、弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び出し、これに使徒という名をお与えになった」とあり、彼らの名が挙げられています。「ペテロとも呼ばれたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダ、それからイスカリオテのユダ。このユダが裏切者となったのである」

ほかにも多くの弟子がいた中で、最も愛しておられたこの12人のうちの1人がイエス・キリストを十字架につけるような裏切りをしました。一般のユダヤ教徒のような、他の教派の人たちが裏切ったのではなく、内部の者がそうしたのです。もちろん、ユダヤ人たちの偏見がついにイエス・キリストを十字架にかけることにまでなったのですが、しかしまず、内部に裏切者があった。恩師を売る者がいたということは、福音書に見る実に嘆かわしい出来事です。けれども、そんな至らぬ者たちをもってでも、イエス・キリストの宗教的一団が発足したというわけです。

主イエスは復活された後、弟子たちに現れ、彼らの目の前で天に昇られました。その後、120人の人々が一団となって集まっていたが、ペテロはこれらの兄弟たちの中に立ち上がりました。ユダが使徒の職を捨てましたので、詩篇109篇8節を引用して「その職は、ほかの者に取らせよ」とあるとおり、だれかを後継ぎとしなければならないと申しました。

「そういうわけで、主イエスがわたしたちの間にゆききされた期間中、すなわち、ヨハネのバプテスマの時から始まって、わたしたちを離れて天に上げられた日に至るまで、始終わたしたちと行動を共にした人たちのうち、だれかひとりが、わたしたちに加わって主の復活の証人にならねばならない」

使徒行伝1章21~22節

キリストの出現に先立って洗礼者ヨハネが、悔い改めの洗礼(バプテスマ)をヨルダン川で施しておりました。そして、イエス・キリストは世に公に現れましたが、その時からずっとイエス・キリストのことを詳しく知って、天に昇られる時まで終始行動を共にした人たちの中から、だれか後継者を選ぼうというのです。地上を歩かれたナザレのイエス、しかし今は天に昇られた霊界のキリスト、この方を一貫して知っている者の中から使徒を選ぼう、という。

使徒職といえば最も優れたリーダーだったのですが、その資格は何か。まず、イエス・キリストのそばで直々に学んだ人である。しかし、生前のイエスに学んだだけでは駄目なのであって、「復活の証人」となった者と書いてある点が大事です。イエス・キリストは死からよみがえって天に帰られたが、しばしば弟子たちに姿を現したもうた。こういう不思議な存在であるイエス・キリストを証しする者を立てて使徒とする、というのです。

使徒の資格とは

後に登場する使徒パウロは、そのような意味では直弟子ではありませんでした。彼は、イエス・キリストの死後、コンバージョン(回心)したのですから、いわば月足らずに生まれたような者でありました。けれども、霊界から、天界からキリストの霊が”かたち”をとってたびたび現れるのに接しました。それで、自分も使徒である、他の使徒に劣らず使徒である、という自覚をもっていた。

パウロは、キリストがしばしば彼に現れて臨在してくださっただけではない、自分と共におられて、いかに不思議な業(わざ)を、次々としるしと奇跡をパウロ自身を通してなされたかということを、手紙の中で申しています(ローマ人への手紙15章)。

ここに、使徒的伝道者、最高の霊的指導者は「復活の証人」であることが大きな条件である、ということがわかります。もし、私たちのような者でも、「今もなおキリストが生きて私たちに現れ、導かれるのである」ということを事実、体験したならば、使徒的伝道者の資格あり、と言うことができます。

これが、今のキリスト教の神学校で学んだ信仰と、原始福音の信仰との違いです。神学校で宗教哲学や聖書知識を学び仕込んでお話しすることが伝道である、というように思うならば、根本的に間違っております。パウロでも、そのようなことは言っておりません。

信仰とは何でしょうか。今も生きておられるキリストに出会うことが最初です。そして、そのキリストに出会って、旧約の義人ヨブが「私は今まで神様のことを耳で聞いていた。今こそ目をもって見たてまつる! それゆえに、ちり灰の中で悔いる」と言ったような経験をすることが、まず大事なんです。

復活のキリストに出会う

たとえば、パウロでもこういうことを申しております、「わたしが宣(の)べ伝えた福音は人間によるものではない。わたしは、それを人間から受けたのでも教えられたのでもなく、ただイエス・キリストの啓示によったのである。ユダヤ教を信じていたころのわたしの行動については、あなたがたはすでによく聞いている。すなわち、わたしは激しく神の教会を迫害し、また荒しまわっていた。……ところが、母の胎内にある時からわたしを聖別し、み恵みをもってわたしをお召しになったかたが、異邦人の間に宣べ伝えさせるために、御子(キリスト)をわたしの内に啓示して下さった」(ガラテヤ人への手紙1章11~16節)と。

ここで書いているように、サウロと呼ばれていた彼はイエスの弟子たちを迫害するために出かけてきたが、ダマスコ城外にて天よりの光が射して地に打ち倒された。その時、「サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害するのか」と呼びかける声を聞いた。

「主よ、あなたはだれですか」

「わたしは、おまえが迫害しているイエス・キリストである。十字架にかかって死んだと思うかもしれぬが、今、生きておまえの前に現れた。今後、おまえを召して、選んでこの福音の証人とする」との御声を聞いて、パウロは偉大な使徒となりました。

パウロは、贖罪論のような教義を信じたのではなく、キリストに出会って、ぶっ倒されて信仰に入ったんです。このように、神の御聖霊(おんみたま)みずからに出会って打たれ、その経験によって信仰に入る。信仰とは、まず神に出会って入信するということが最初なのであって、それからなお考えてみると、「どういうわけで自分はこのような恵みの中に入ったのだろうか」「全く一方的な神の恩寵である」などと省察(リフレクション)が行なわれるわけです。

無教会の信仰の先輩である塚本虎二先生も、同様のことを語っております。

塚本先生は恵まれた高級官僚の地位を辞して、聖書の研究に全生涯を捧(ささ)げようとされた。だが、伝道生涯を送る気はなかったという。しかし、神はそんな微温的な生活を許したまわなかった。大正12年(1923年)の関東大震災が神の激しい鞭(むち)であった。最愛の夫人が家の下敷きとなって一瞬にして亡くなった。神の愛を信じえず、先生は天を呪(のろ)われました。

「神は愛ではない、惨酷である、没義道(もぎどう)であると思うた。しかし、炎々たる焔(ほのお)、濛々(もうもう)たる黒烟(こくえん)を仰ぎ見ながら、ペチャンコになった家の前に座して思い悩みつつあった時に、忽(たちま)ち一つの静かなる、細き、併(しか)し、つよき声が響いた――神は愛なり!と。

私の眼(め)から鱗(うろこ)の如(ごと)きものが落ちた。私は私の両肩から大きな重荷が、地響きして地上に落ちるのを感じた。私に始めて神が解(わか)った。神の愛が解った。神が愛であり給うのは、人が彼を愛と認めるからではない、神が愛であり給うからである……。

私は生まれ更(か)わった。……聖書が生きたる書となり、私の書となった。私は自分の中(うち)に奇(く)しき力の漲(みなぎ)るを感じた。私はじっとしていられなくなった。前言を翻して私は伝道生涯に入った。入るべく神に強要された。斯(か)くて今日に至った。……私は信ずべき理由があって信じたのではない。神は私が求めざるに、然(しか)り、私が欲せざるに、強いて私に御姿を顕(あらわ)し、私を信仰に入れ給うた」(『聖書知識』創刊号より)

これが第一流の信仰者に共通するところです。自分が頭で考えた神様ではありません。「神とは何ぞや」「神とはかくかくである」という定義の神様ではありません。自分の顔前に現れる神様に出会う経験、これが大事なんです。

生ける実在を証しする信仰

「復活の証人」という表現も、あの十字架に死んだはずだと思ったキリストが今も姿を現して、私たちの危急存亡に備えて愛してくださる経験を証しすることです。こういうタイプの信仰に入れられない限り、一流の信仰生活というものはついにわかりません。

だから私は言うんです、「今のキリスト教の本を読んでいたら、どれだけたっても信仰はわかりませんよ!」と。求め方が違うんです。実在するものにぶつかって知った信仰、実在の神に出会う経験と、「神とは何であろうか?」と思って神を模索して、そしてだれかの入れ知恵を信ずることとは違います。

私たちが神のもとに導かれるのには、いろいろな方法をもってなされます。ある人は病気を通して、ある人は痛ましい運命を通って。イエスの弟子たちは、十字架の後、皆が散り散りばらばらになりました。しかし、人間の死には不思議な力があるものです。イエスの伝道を今まで迫害していたいろいろな人たち、母マリヤをはじめ、兄弟ヤコブたちまで「兄さんのイエスが死んだとは」といってやって来て、弟子たちの一団に加わった。そして10日間、共にいるうちに、ヤコブやその他の弟たちまで信仰に入ってしまった。十字架は悲痛な出来事であるが、救われてみると何であるかがわかります。

このようにまず、神に出会う、今も生けるキリストに出会うということが、私たちにとって信仰の第一です。理屈はそれからです。自分の信仰を理屈づけるということは後のことです。「ああ、私が救われたのはそうだったか! なるほど、アーメン、アーメン」とわかるのですけれど、神に出会っていない人に「神とはこうだよ」と言っても、聞くほうは想像するだけです。人間の頭で想像、空想してみる神様は、神ではありません。

神はすべてを知りたもう

そこで一同は、バルサバと呼ばれ、またの名をユストというヨセフと、マッテヤとのふたりを立て、祈って言った、「すべての人の心をご存じである主よ。このふたりのうちのどちらを選んで、ユダがこの使徒の職務から落ちて、自分の行くべきところへ行ったそのあとを継がせなさいますか、お示し下さい」

使徒行伝1章23~25節

「すべての人の心をご存じである主よ」とここで祈っていますが、弟子たちにとって今までイエス・キリストは地上の人の子でした。しかしここで、「ああ、あのイエス様は、ただの人の子ではなかった。神の子であった、救世主(メシア)であった、キリストであった」という意識が弟子たちにわいてきましたから、十字架に痛ましい死を遂げたイエスに対して、「主よ」と、神に呼びかける言葉で呼びかけはじめました。

復活のキリストに出会いますと、まずマグダラのマリヤが同様の経験をもちました。また、疑い深いトマスは「復活なんかあるものか」と疑っていたけれども、現に霊界から姿を現してイエスが十字架の傷痕(きずあと)をお見せになると、トマスは信ぜざるをえない。それで、「わが主よ、わが神よ」と叫びました。

ここで、ペテロはじめ120人の人たちが「すべてを知りたもう主よ」と呼びかけておりますが、ヨハネの第一の手紙を見ますと、使徒ヨハネも同様に申しております。

「子たちよ。わたしたちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実とをもって愛し合おうではないか。それによって、わたしたちが真理から出たものであることがわかる。そして、神のみまえに心を安んじていよう。なぜなら、たといわたしたちの心に責められるようなことがあっても、神はわたしたちの心よりも大いなるかたであって、”すべてをご存じ”だからである」(3章18~20節)

神はすべてを知りたもう。そして私たちの心よりも大きい。それで、もし心に責められるようなことがあっても、それを知れば救われ、安心立命を得るとヨハネは申しています。

信仰にとって大事なことは、安心立命、心安んずるということです。私たちはこの人生を生きていると、いろいろとわけのわからないことが起きます。自分はこんなに正しく立派に生きているのに、どうしてこういう不幸な目に遭ったり、不運なことになったりするのだろうか? と言って嘆くことがないでもありません。そして、心責められます。

しかし皆さん、心責められる時には、このヨハネが言っているように、まず「神は、私たちのちっぽけな心と違って、大きなお方である」と知ることです。小さい頭で考える人間と、同じような存在と思うべからず。神は人間の心よりも大きい。ちっぽけな了見をもってはおられない。神はすべてを知りたもう!

自分はこんなに一生懸命、信仰をしておるのに、どうしてこんな病気になったり、不運なことが起きたりするのだろうかと思って、わけがわからなくなることがあるかもしれません。しかし時間がたってみると、そのことがほんとうに祝福であったとわかるものです。

日本に無教会主義のキリスト教を唱えた内村鑑三先生は、生前はずいぶん矛盾の多い人物だと悪口を言われたものですが、先生はそれを気になさらなかったという。人生には矛盾が多い。しかし、矛盾というものは、頭で考えても割り切れません。

たとえば、1を3で割ると0.333……になって、いつまでも割り切れません。おかしいなあ、分数で「1/3」といったら割り切れるはずだけれども、割り算ではそうはゆかない。私たちは、ある問題についてどんなに考えてもわからない場合があります。それはどうしてか? その人の心がまだ狭いからです。より高い次元から見られないからです。

もう一つには、すべてを神が知って計画しておられる。時間をかければ、やがてわかる時が来る。しかし、心が焦る人間にはわからない場合があります。

失敗と見ゆるところに

神は、私たちの心をすべてご存じである。すべてを知る心をもつもの、これ神様です。やがて時間がたってみたらわかります。また、信仰があったら耐え忍んでゆくことができます。もし信仰がなかったら、そのような場合、「自分は正しいのに。世の中にはもっと悪いやつがたくさんいるじゃないか! ヒドイことをやって出世したり、金儲けした者がいっぱいおるじゃないか」と歯ぎしりしたくもなりますよ。でも、そういって歯ぎしりしている間は、信仰は起こりません。だが、躓(つまず)いたことが幸いにもなるのです。

一昨日、あるユダヤ人と会って話していますと、彼が面白いことを言います、「聖書の信仰は、失敗の記録である。しかし失敗の中に何を見いだすかというと、神を見いだす。一方、今のキリスト教は『成功、成功 success(サクセス), success』としきりに言うが、この世の成功など表面的なことだ」と。そうです、と共感してお互いに話し合ったりしたことです。

失敗と見ゆるところに勝利が兆してきます。これはパラドックス、矛盾であり、逆説ですけれども、しかしほんとうにそうなります。理屈じゃないですね。

人生、失敗と見ゆるところに成功が始まるのです。キリストが十字架にかけられて亡くなって間もないころ、茫然自失(ぼうぜんじしつ)、なすすべも知らない弟子たちでした。しかし、キリストは復活された。その後、イエスは栄光の雲に迎えられて、弟子たちを離れて天に昇ってゆかれました。そうして地上には頼るものがない時に、ペテロは「すべてを知りたもう主よ、あなたはどうなさいますか?」と言って、祈りを捧げております。

これはまた、私たちの祈りとしなければなりません。小さく時を限って出来事を眺めると、理解できないことがたくさんあります。しかし、しばらく時がたちさえすれば、解決しない問題はありません。たとえ十字架のような運命も、信仰をもって待てば、時がもっとよき大きな解決をしてくれます。「すべての人の心を知りたもう主よ」と言って祈っている弟子たち。私たちもまた、十字架の日にはそのように祈らねばなりません。

どうしてこんな不幸があるのだろう、どうしてこんな交通事故で死んだのでしょう、どうして、どうして……と思われるでしょう。割り切れませんよ。そのうえ、人は悪(あ)し様に言う。だがそんな状況も、過ぎ去ってみると、神に導かれる者にとってはすべてが最善に変わってゆきます。これが、生きた信仰というものです。(後編に続く)

(1970年)

本記事は、月刊誌『生命の光』863号 “Light of Life” に掲載されています。